ホーム > UDアドバイザー通信 > 第28回「インターン体験記④・補助犬と共に考える 生きやすい社会づくり」

第28回「インターン体験記④・補助犬と共に考える 生きやすい社会づくり」

こんにちは!日本補助犬情報センター事務局です。

当会では、2024年9月から、神奈川大学の学生さん2名にインターンに入ってもらっています。

前回に引き続き、インターン生あやかさんのレポートをお届けします。

インターン中、事務所でお話しした「災害時の補助犬ユーザーさん」について様々なことを考えてくれました。

あやかさんの体験記第一弾はこちら

補助犬の啓発活動が

様々な人たちのおかげで進んでいったことにより、少しずつですが、補助犬についての知識を持つ人は増えたのではないでしょうか?

しかし、身体障害者補助犬法の成立・施行により日本では店舗や公共施設、公共交通機関で補助犬を受け入れることが義務づけられているのにも関わらず、未だに補助犬とそのユーザーさんがお店や施設などの利用を拒否されてしまうということが起こってしまっています。補助犬はユーザーさんにとっていなくてはならない、必要不可欠な存在であるのにも関わらず、です。

(事務局補足:2年前にNHKで特集していただいた番組のまとめ記事です。後半に、同伴拒否の現状について書かれています。)

ユーザーさんにとって、

補助犬は必要な存在です。それは、非常時でも同じです。災害時の補助犬ユーザーの方々への対応の問題点とその解決策について、今回インターンシップ中にお話を伺いました。

災害時は様々なことが予測できず、誰もが混乱してパニックになり、自分のことをすることだけで精一杯になってしまいます。補助犬とユーザーさんが一緒に避難ができるべきですが、それができない場合(避難所などで同伴を拒否されてしまう場合など)があるかもしれません。

しかし、補助犬はユーザーさんにとってパートナーです。

パートナーが一緒に避難できなければ、自分も災害が起きている場所に留まったり、危険な状況での避難生活を送ったり、という誰にとっても悲しい選択をすることになってしまうかもしれません。

こういった非常事態に備えるためにも、普段から補助犬についての正しい知識を身につけていく必要があるのではないでしょうか。

(事務局補足:1月の能登地震でもお一人の盲導犬ユーザーさんが避難をされていました。幸い、周囲の方の理解があり、避難生活には問題はなかったそうです)

今回の

イベント運営のお手伝いをしたことによって、補助犬についての知識が深まっただけではなく、障害がある人たちがより安心して暮らしていける社会はどんなものなのだろうか、と考えるいい機会にもなりました。

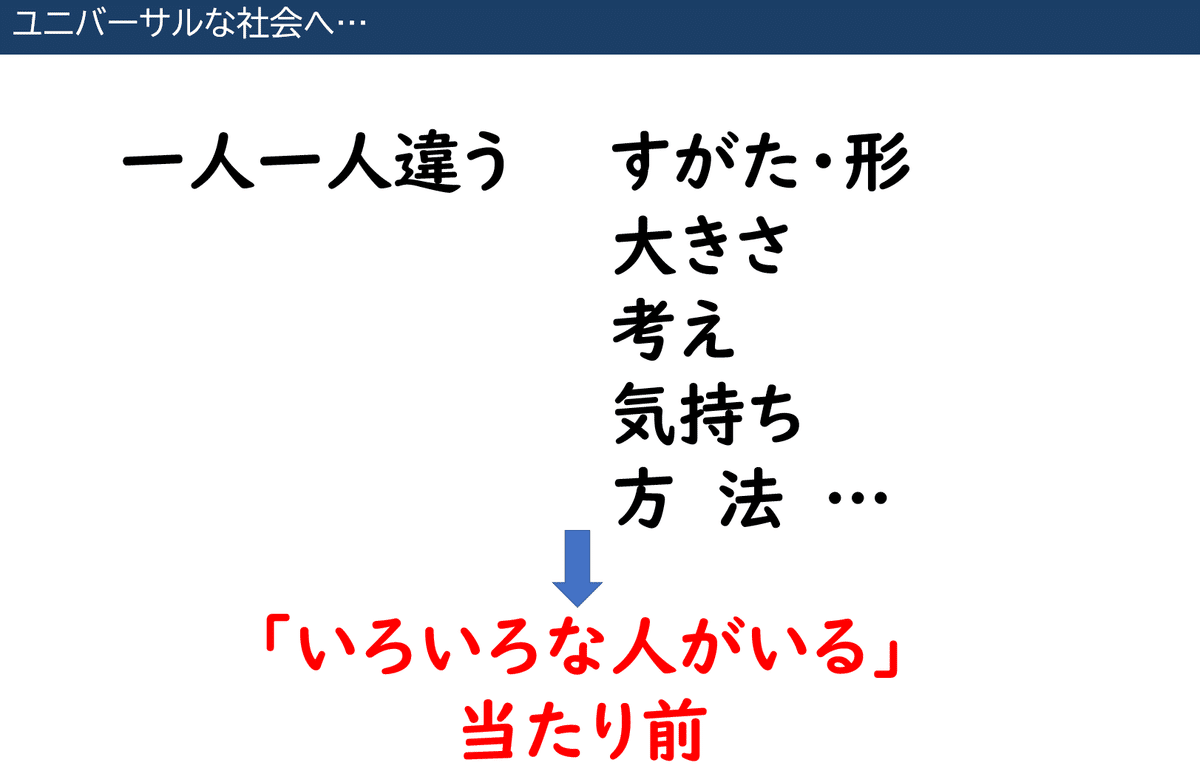

今回私が携わった補助犬は目や耳、身体に障害がある方々の生活を手助けしてくれる存在です。しかし、世の中には、見ただけではわからない生き辛さや障害を抱えながら生活している人も存在しています。

生き辛さというのは、目が見えにくい、耳が聞こえにくい、身体が動きにくいというものだけではないと私は考えています。

感受性が豊かであるがゆえに生き辛さを感じてしまう人、心が繊細であるがゆえに些細なことで傷ついてしまう人、体内の臓器が病気や事故でなかなかうまく機能しない人など、人それぞれ抱えている生き辛さというものは、ここで挙げだしたらキリがなくなってしまうくらいに、1人1人異なります。

そして、一目見て他人から理解されにくい生き辛さというものは、なかなか他人に打ち明けにくいというものがあります。そして、悲しいことに、分かりにくい生き辛さというものにスポットライトが当たる機会はまだまだ少ないと思われます。

ですが、それを少しでも1人1人が打ち明けられる世の中になれば、生き辛さを抱える人たちにも光が差し、誰もが誰かを思いやれる優しさにあふれた社会になるのではないでしょうか。

最後になりましたが、

今回のイベントを通じて、補助犬の知識が深まるだけではなく、改めて、誰もが生きやすい世界はどんなものだろうか、どうしたら生き辛さを抱えていると声を上げられるようになるかなと考えることができました。

私は今回のイベントに参加する前から福祉分野に興味関心を抱いていましたが、更に今回のインターンシップやイベント運営のお手伝いを通じて福祉分野へ将来携わっていきたいなと感じるようになりました。

まだまだ未熟で勉強不足ですが、見える・見えないに関わらず、生き辛さを抱える全ての人たちがより自分らしく生きていける社会に私が少しでも変えていきたいと考えるいい機会になりました。ありがとうございました。

▼プロフィール

あやかさん/Ayakasan

日本補助犬情報センターのインターン生。神奈川大学在学中。

持ち前のコミュ力で、イベントの呼び込みはお任せあれ!

元気に補助犬やユーザーさんのことを皆さんにお伝えしていきます。(事務局作成)